Etiqueta: Mariel 40 años

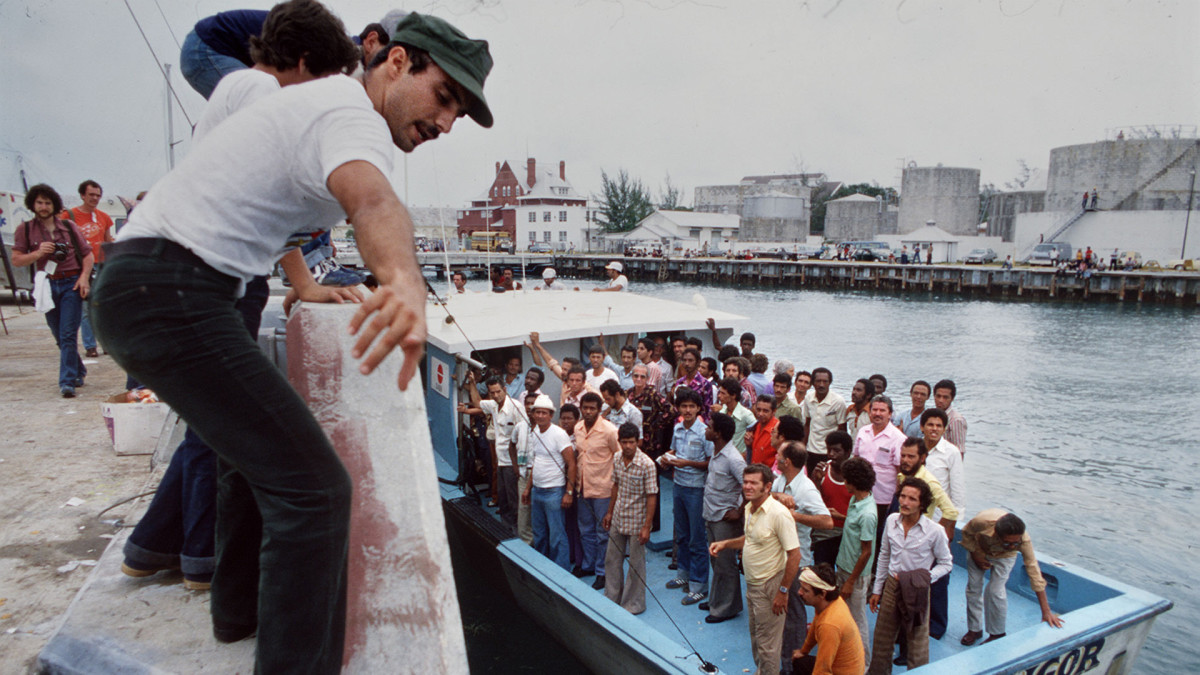

El Mariel, la historia no contada

El verdadero perfil de esos días de abril a junio de 1980, no se concibe de manera integral si no ...

Mariel 40 años después: antecedentes

La valiente acción de Sanyustiz, a todas luces desesperada, fue el detonante del Mariel, que propició que 125000 cubanos lograran ...

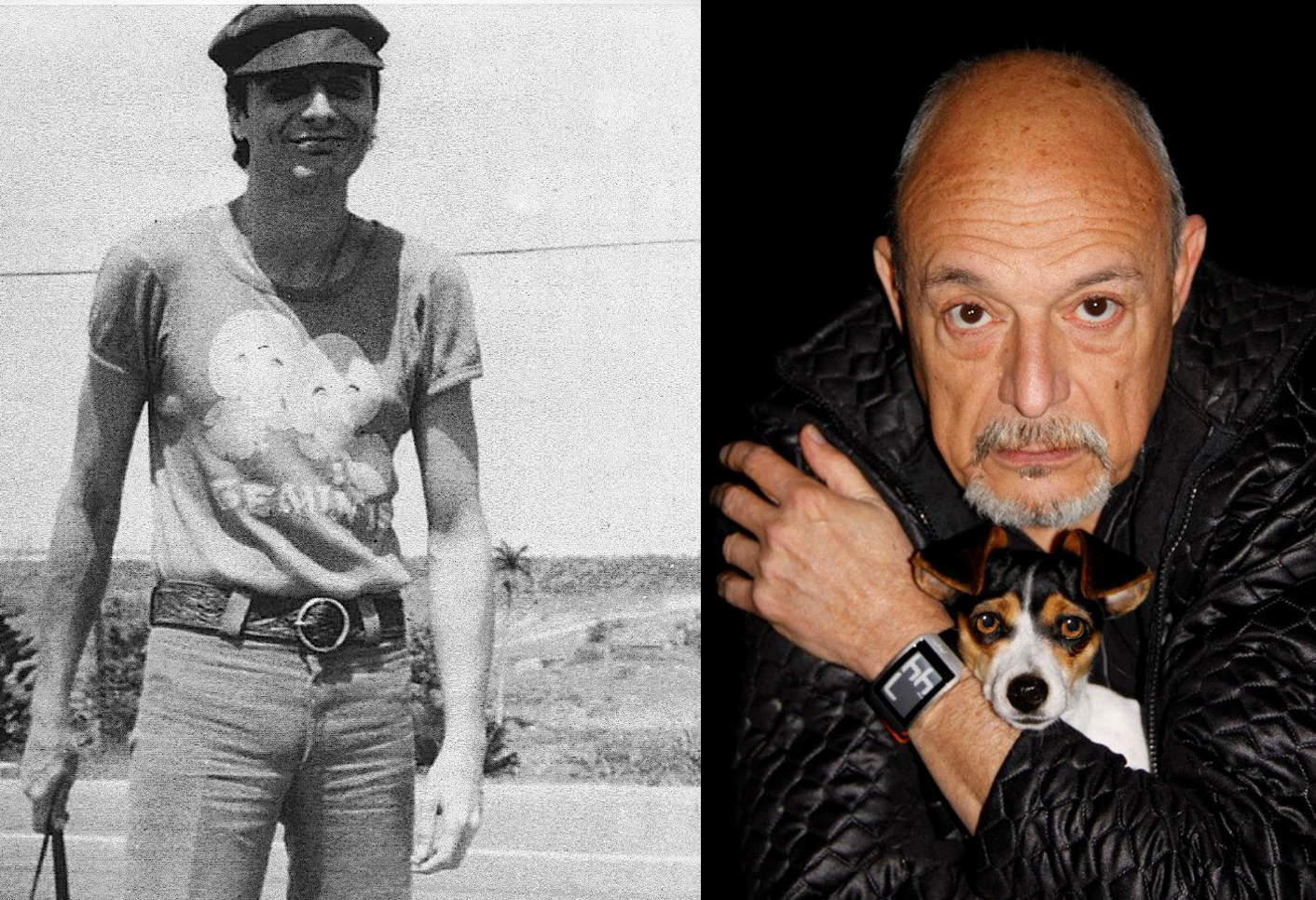

Hugo Landa: “CubaNet es un resultado directo del Mariel”

Conversamos con Hugo Landa, director de CubaNet Noticias, a 40 años del éxodo del Mariel

“Me resultaba indiferente llegar a Estados Unidos o a Las Malvinas”

En 1980 Filiberto Hebra había perdido las esperanzas en Cuba. Durante el éxodo del Mariel cruzó el mar acompañado de ...

El Mariel y la jugada sucia de Fidel Castro

Aquellos que se fueron denigrados por las turbas castristas tendrían su desquite. El régimen depende desesperadamente de viajes, remesas y ...

Mariel: el ocaso del ilusionista

Fidel Castro murió sabiendo que el proyecto socialista no funcionaba, y que el pueblo cubano —para usar sus propias palabras— ...

SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN

Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.

© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad