Etiqueta: Lezama Lima

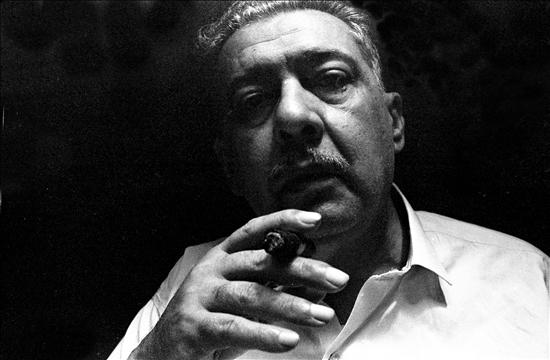

Documental reconstruye por primera vez vida de novelista cubano Lezama Lima

"Lezama Lima: Soltar la lengua", presentado esta semana en la Universidad Int. de la Florida, es el primer largometraje sobre ...

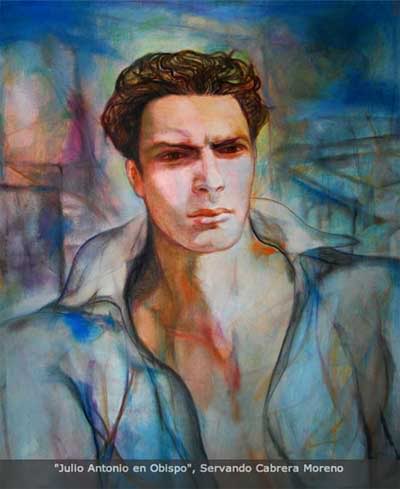

El amor idílico de Lezama Lima

La historia de un poeta culto y fino que amó platónicamente a un violento luchador comunista

Cuando la vida vence al tiempo

Lezama Lima nos restituye La Habana de mediados de siglo XX a través de hechos, eventos, personajes, personalidades, edificaciones

Cotos de mayor realeza

Tras la exaltación de Lezama Lima existen segundas intenciones, particularmente en el año de su centenario, marcado por la crisis ...

SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN

Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.

© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad