Etiqueta: cubanía

Metáfora de la cubanía

Dicen algunos que el “orgullo por ser cubano” se ha perdido como resultado de carencias materiales; mientras que otros culpan ...

El anexionismo rumbero y la cubanía castrista

En Cuba se aferran a los conceptos de cubanía y cubanidad, no por las raíces comunes que muestran los nacidos ...

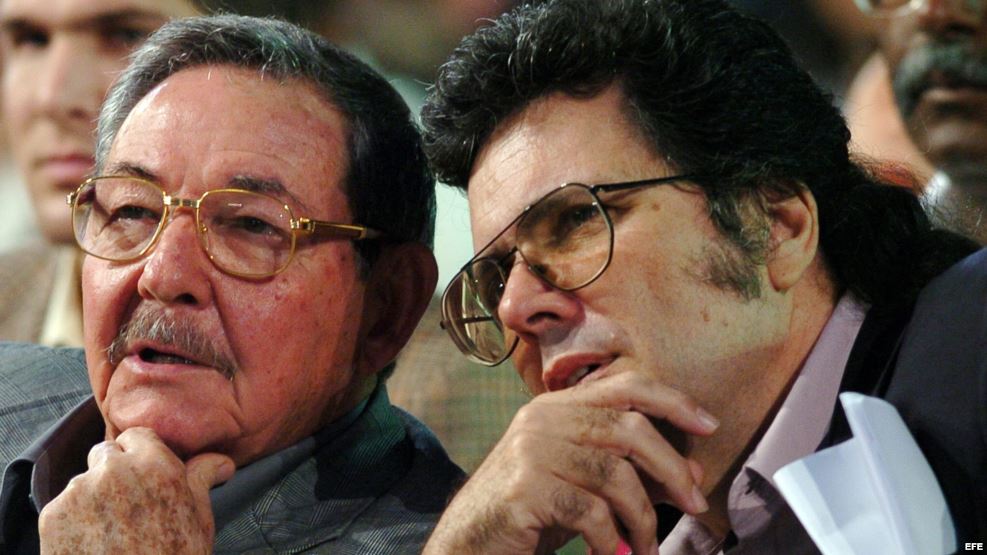

Retrato de familia

Más de medio siglo de patrioterismo revolucionario han restringido el concepto de cubanía al arroz con frijoles

SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN

Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.

© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad