Etiqueta: literatura

Genio de las letras y odiado por la izquierda: el caso de Miguel Ángel Asturias

Asturias, que siempre fue progresista, acabó siendo rechazado por la más recalcitrante izquierda de Latinoamérica

‘Jane Eyre’: una obra maestra de la época victoriana

'Jane Eyre' narra la historia de una joven que logra mantenerse fiel a sí misma en medio de un entorno ...

Estrenarán en Miami el libro De manuscritos y memorias, del escritor Rolando Morelli

El libro de relatos “De manuscritos y memorias”, del escritor cubano Rolando Morelli, será presentado el viernes 13 de octubre ...

Truman Capote: un genio del “Nuevo Periodismo”

Capote tuvo un impacto significativo en la literatura estadounidense. Se le asocia con el movimiento literario conocido como el “gótico ...

Las oscuridades de Pablo Neruda

Las sombras no demeritan la obra inmensa de Neruda. Es uno de mis poetas preferidos. Con él me pasa como ...

“El hobbit”: una ventana abierta a un fascinante mundo de ficción

"El hobbit", precuela de la trilogía "El Señor de los Anillos" y escrito por el británico J.R.R. Tolkien, vio la ...

Lope de Vega y la Edad de Oro de la literatura española

La influencia de Lope de Vega se puede ver en las obras de dramaturgos y autores españoles posteriores, incluidos Calderón ...

Mucho más que “Rayuela”: los relatos cortos de Julio Cortázar

Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa ...

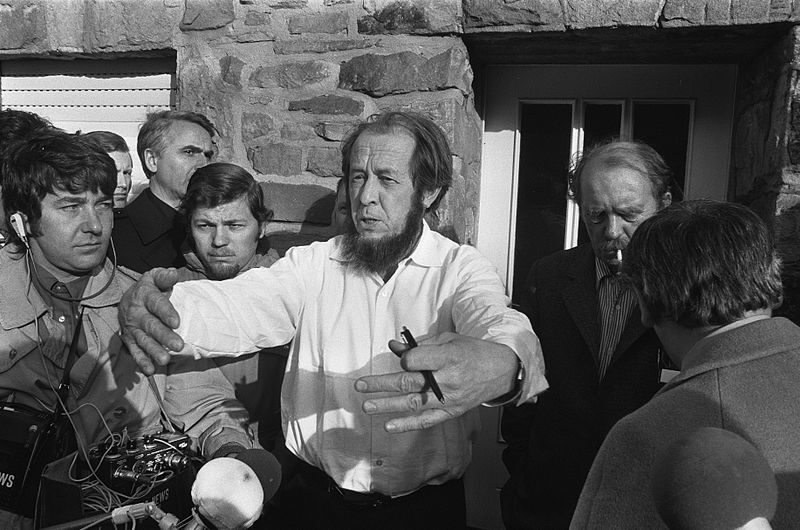

Aleksandr Solzhenitsyn: del gulag al Premio Nobel

Su análisis sobre el sistema penitenciario soviético, el terrorismo de Estado y el proceder de la policía política constituye un ...

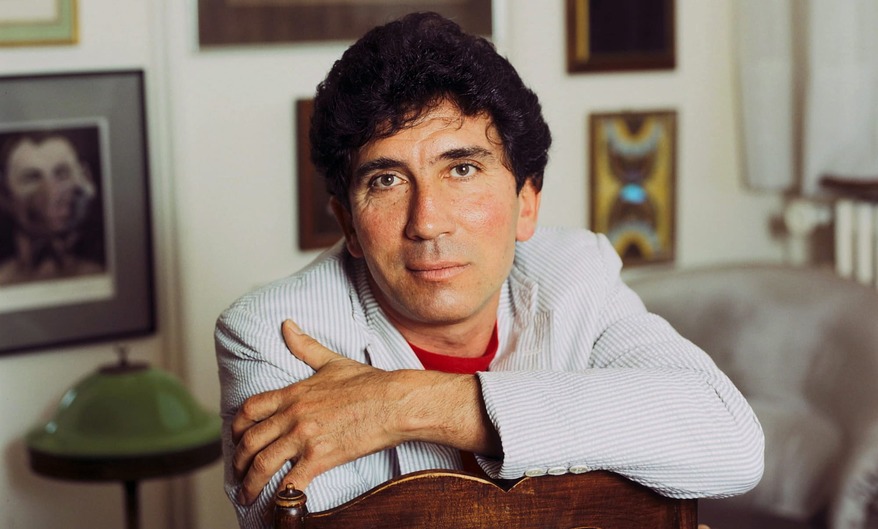

Reinaldo Arenas: literatura, exilio y libertad

El 16 de julio de 1943 nació en Holguín el poeta, novelista y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas, conocido por sus ...