Etiqueta: franquismo

La verdad “oficial” no sirve para nada

El clima de cordialidad cívica terminó en España en época de José Luis Rodríguez Zapatero, con su Ley de la ...

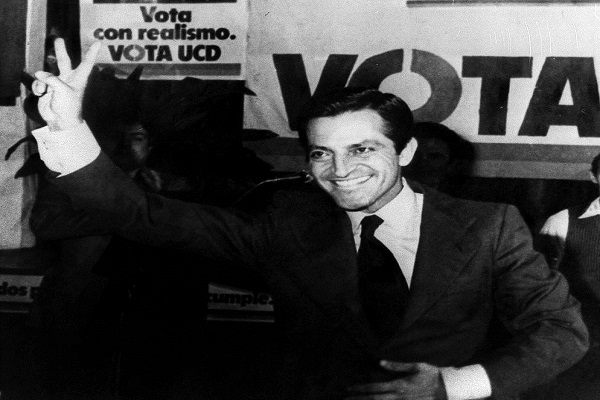

Adiós al presidente de la transición española

No es casual que Granma haya dedicado una escuálida reseña sobre el fallecimiento del ex presidente español que condujo a ...

SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN

Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.

© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad