Etiqueta: quinquenio gris

Aquellos tiempos grises que no debemos olvidar los cubanos

El llamado Quinquenio Gris duró mucho más de cinco años. No concluyó en 1976: la grisura no se empezó a ...

Yo también fui un ‘vago’ de la revolución

Los inicios de la década de los 70 fueron un período muy represivo en Cuba

¿Volverse un mierda o meterse un tiro?

Me pregunto qué tenían en la cabeza aquellos censores que prohibieron “Un día de noviembre”

El club de amigos de Amaury Pérez

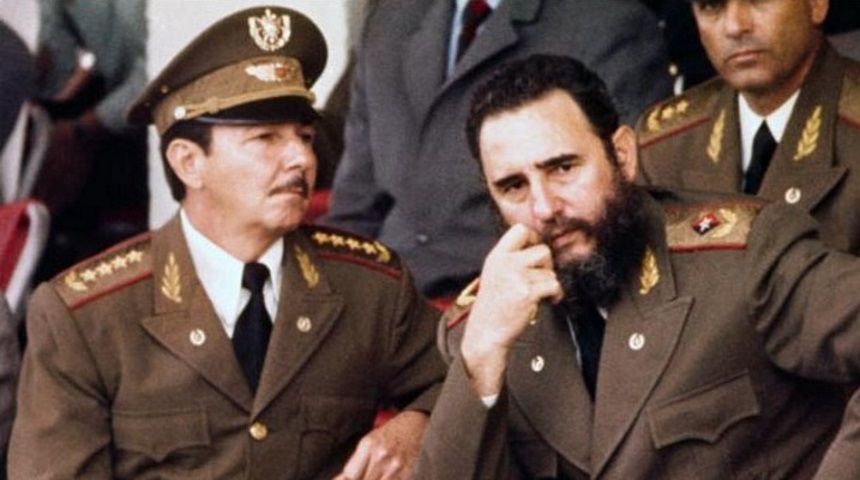

Si no la mayoría, gran parte de ellos proclaman su devoción “a Fidel y la revolución”

Jugar con la cadena sin tocar al mono

“El 71: anatomía de una crisis”, de Jorge Fornet, Premio de la Crítica el pasado año, parece más una crónica ...

La culta incultura de los cubanos

La crisis actual de la cultura cubana es la consecuencia de un control férreo por parte del régimen durante más ...

Una ficción sobre los años más negros

Ahmel Echevarría, en su novela La Noria, recrea con la ficción una realidad tan cruda como la represión vivida durante ...

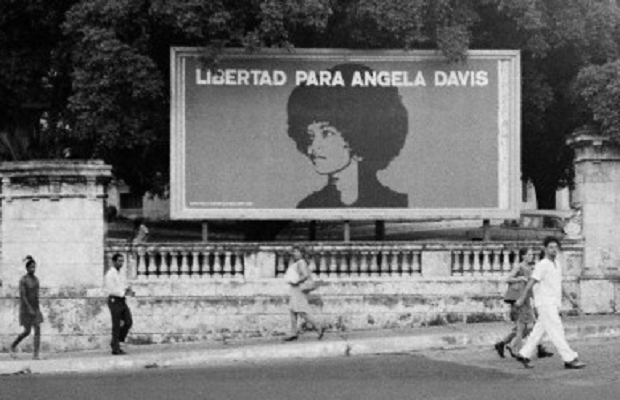

La antesala del quinquenio gris

Aunque en ese lustro el tono gris alcanzó la cima, en general ese color siempre nos ha acompañado a partir ...