Etiqueta: Operación Peter Pan

Cómo el castrismo conllevó a la Operación Peter Pan

La nacionalización de la enseñanza y otras medidas "revolucionarias" desembocaron en la Operación Peter Pan y el éxodo de miles ...

El exilio cubano contra la histeria “revolucionaria”

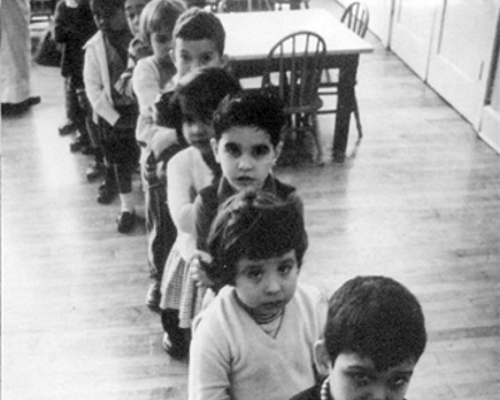

Las historias de los niños de la Operación Peter Pan son de las más desgarradoras del muy largo y doloroso exilio ...

Mi último día en La Habana

Mi gente, la supuesta escoria, tenía pánico en sus rostros. Les dije adiós con la mano y les tiré besos, ...

Museo de la Diáspora Cubana conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan

El Museo Americano de la Diáspora Cubana, de Miami, reabrió sus puertas este miércoles con una exposición dedicada a los ...

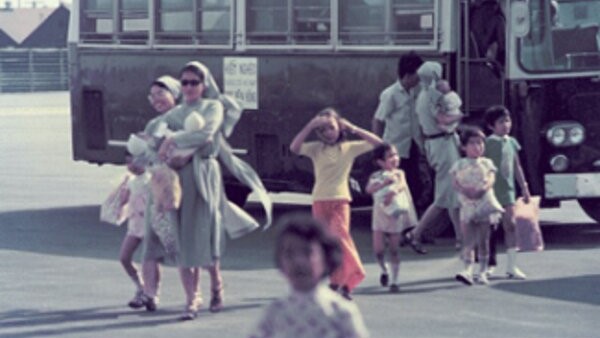

Operación Peter Pan: Más de 14.000 niños cubanos fueron rescatados de la hecatombe castrista

La autora, una de las niñas enviadas de Cuba a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, ofrece ...

Bezos presume de su papá cubano en el Día de los Padres: “nunca miró atrás”

El fundador de Amazon publicó una foto junto a su padre y el mensaje “Me adoptó cuando yo tenía 4 ...

Cortometraje en Nueva York recuerda a los niños “Peter Pan” que dejaron Cuba

El filme "pretende explorar los efectos y consecuencias que una revolución tiene en la mente de los niños y en ...

Alemania indemniza… ¿cuándo lo hará Cuba?

Nuestra historia también encontró su “Kindertransport” en la “Operación Peter Pan”, que trasladó hasta la Florida a cerca de catorce ...

La Operación Peter Pan estaba en lo cierto

Si la educación comunista ha sido un fracaso, lo dicen Fidel y Raúl Castro

Los “Pedro Panes” se reúnen con sus memorias en Miami

El éxodo infantil que entre 1960 y 1962 desplazó a 14.000 niños cubanos a Estados Unidos, donde sus padres deseaban ...