Etiqueta: literatura

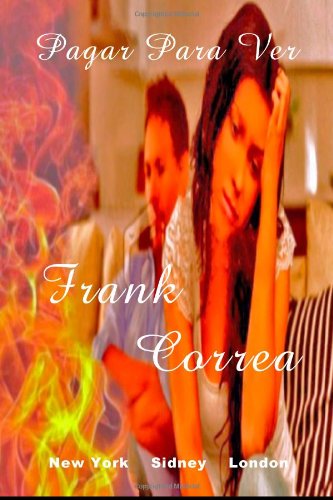

Como escuchar a Frank

La novela Pagar para ver de Correa, para ser auténtica y no mero pastiche, no podía ser diferente

Ya no hay que fusilar a Retamar

Sobre las irreconciliables diferencias entre el recientemente fallecido Carlos Fuentes y Roberto Fernández Retamar

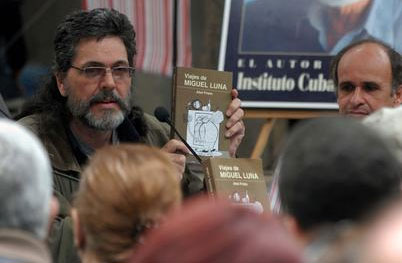

¿Abel Prieto o Miguel Luna?

Abel Prieto clasifica como un excelente narrador, con una novela que nos atrapa a pesar de su tamaño

El viaje de Mikimún

“Viajes de Miguel Luna”, aunque menos filosófico que “El vuelo del gato” es un libro ambicioso

Novela con alquimia

Una novela que es un viaje por varios círculos del infierno de la realidad cubana

Los dramas de Virgilio

Virgilio Piñera es un mito de nuestras letras, contundente y proteico, renovador del teatro cubano

Un siglo de Virgilio Piñera

En un acto de refinado cinismo 2012 es declarado oficialmente en Cuba “Año Virgiliano”, y se programan celebraciones

Un escritor a contracorriente

¿Por qué razón los libros de Leonardo Padura tienen tanta demanda en Cuba?

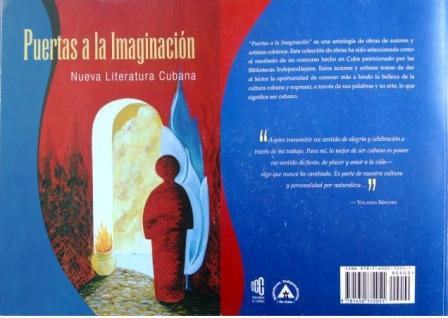

Puertas premiadas

Puertas a la imaginación es una antología preparada por las Bibliotecas independientes y Ediciones El Cambio

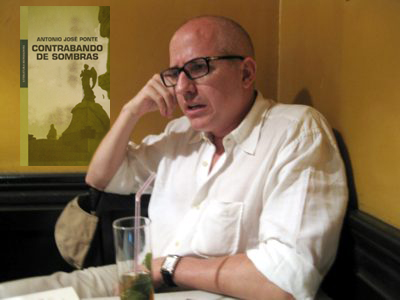

Contrabando de sombras

Ningún censor tiene fuerza legal para excluir de la literatura cubana a quienes escriben desde el exterior