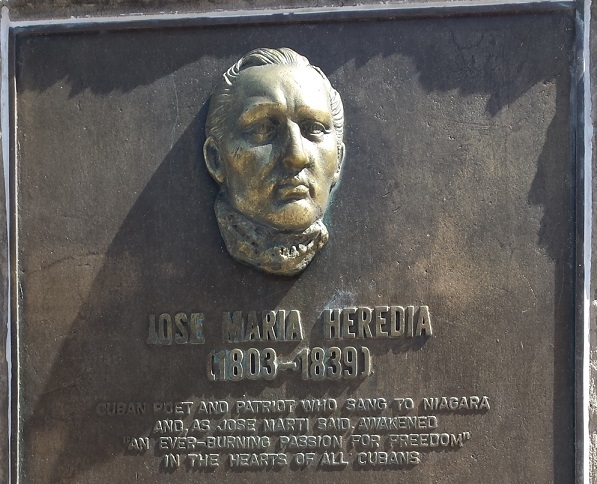

Etiqueta: José María Heredia

José María Heredia: padre de la poesía romántica

Como el primer poeta cubano desterrado, la obra de José María Heredia refleja una profunda añoranza por su patria.

Pan de Matanzas: una loma colosal en la historia y la literatura

El Pan de Matanzas está envuelto en la mística leyenda prehispánica de Baiguana, una hermosa joven transformada en piedra.

Heredia: el primer poeta romántico de América

Fue el primer poeta cubano que cargó con la aflicción del destierro, y buena parte de su obra refleja la ...

A 180 años de la muerte del poeta del Niágara

La vida de Heredia en el destierro fue muy semejante a la de muchos compatriotas que como él sufrieron el ...

SOBRE NOSOTROS

Fundada en 1994, CubaNet es un medio de prensa digital sin fines de lucro, dedicado a promover la prensa alternativa en Cuba e informar sobre la realidad de la isla.

SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN

Recibe la información de CubaNet a través de Telegram.

© 2024 CubaNet Noticias | Aviso de Privacidad