Etiqueta: Heberto Padilla

Pavel Giroud: “Estamos en uno de los momentos más represivos y castradores de las mínimas libertades”

Al hablar de su documental, el cineasta cubano señaló que mientras esté ese régimen en Cuba, diseñado como el de ...

Pavel Giroud denuncia el dolor que padecen los cubanos en los premios Platino

“El caso Padilla”, de Pavel Giroud, obtuvo ayer 22 de abril el galardón en la categoría de Mejor Película Documental de ...

Presentan documental “El Caso Padilla” en el Miami Film Festival

Este lunes fue estrenado en el Silverspot Cinema de la ciudad de Miami el documental El Caso Padilla, escrito y ...

Salen a la luz grabaciones originales de la autoinculpación del poeta cubano Heberto Padilla

Tras décadas de haber estado oculto el material, fue difundido en YouTube por el escritor cubano Jorge Ferrer

Y el coraje, ¿qué es sin una ametralladora?

Luis Manuel Otero parece preguntarse lo mismo que antes se preguntó Padilla. Luis Manuel sabe muy bien, como Padilla, qué ...

A 50 años del caso Padilla: una lectura coral de artistas cubanos contra la censura

El mea culpa de Heberto Padilla será leído a lo largo de este 27 de abril por más de una ...

Norberto Fuentes no oculta su nostalgia por el castrismo

Añora su tiempo en la corte verde olivo, cuando se codeaba con los pejes gordos, con los que compartía privilegios, ...

A 18 años de la muerte de Heberto Padilla: Su poesía no pudo ser borrada

El 25 de septiembre de 2000 encontraron muerto al legendario escritor cubano, en Auburn, Alabama, donde ejercía como profesor universitario

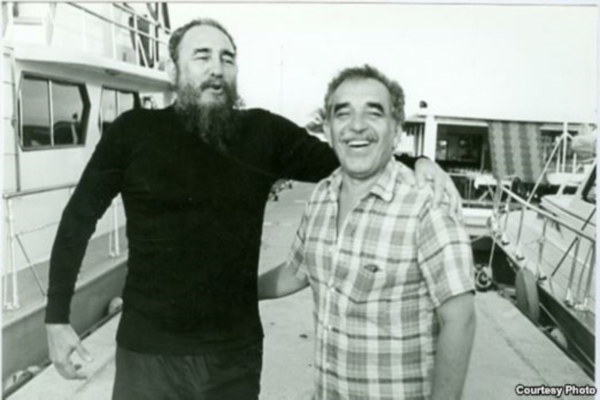

“La visión de García Márquez sobre el socialismo cubano era mayormente crítica”

Rafael Rojas desvela el andar del 'boom' en los tiempos de la Guerra Fría

Jugar con la cadena sin tocar al mono

“El 71: anatomía de una crisis”, de Jorge Fornet, Premio de la Crítica el pasado año, parece más una crónica ...