Etiqueta: Gerardo Machado

A 90 años de la caída del régimen de Gerardo Machado

El régimen de Gerardo Machado se desplomó el 12 de agosto de 1933, cuando el general presidente, con sus adversarios ...

La increíble y misteriosa historia del diamante del Capitolio

Alrededor del diamante del Capitolio, el mismo que nadie ha visto hace décadas, se han contado muchas historias ¿Cuál es ...

El agosto que “acabó” con Machado

Gerardo Machado perdió el favor popular cuando, aconsejado por sus aduladores y tentado por la experiencia de Mussolini en Italia, ...

Casi un siglo de comunismo cubano

A casi un siglo de la fundación el primer partido comunista cubano, se sabe que la organización no posee una ...

1933: Algo más para recordar

De acuerdo a los hechos cronológicos tomados de varias fuentes, fue el pueblo cubano, apoyado por Washington, quien obtuvo la ...

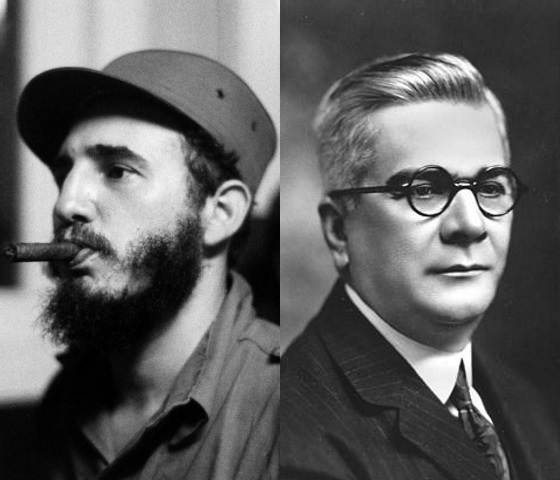

En qué se pareció Fidel Castro a Machado

Dos caudillos que tuvieron en común mucho más que un país

Machadato y castrismo: dos historias tan parecidas

Ambos regímenes eran enemigos de la libertad de prensa

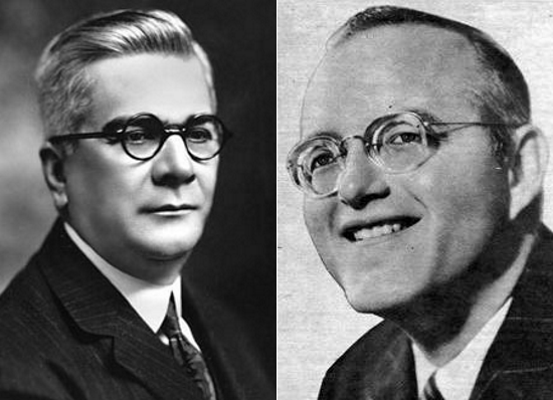

Machado, las dos caras del dictador

Poco se le reconocen sus obras públicas, entre ellas la Carretera Central y el Capitolio

Dos personajes de agosto y un triste destino

De estas frustraciones republicanas, como un genio embotellado, habría brotado Fidel Castro

Gerardo Machado: ¿fue realmente el Asno con Garras?

Advirtió el peligro del comunismo. Batista, Grau y Prío surgieron de la revolución. Fidel, el epílogo