Etiqueta: Cuba republicana

‘Mañana’: un periódico en la Cuba de la República

Apareció el 6 de diciembre de 1939 dirigido por José López Vilaboy, presidente de Cubana de Aviación S. A

Siboney: el nicho de la clase alta republicana y de los comunistas

De lo nativo y autóctono solo quedó el nombre Siboney. Hoy, como en los años cincuenta, sigue siendo el barrio ...

“El Fígaro”, publicación representativa de la Cuba de finales del siglo XIX y principios del XX

En sus páginas escribieron reconocidos intelectuales como Julián del Casal, Rubén Darío y Luisa Pérez de Zambrana

Vedado Tennis: el primer club de lujo en la Cuba republicana

Inaugurado en 1902, se convirtió en una importante plaza para la práctica del deporte organizado. Nacionalizado en 1959, actualmente se ...

Lo que logró Cuba hasta 1959

Estos son algunos de los logros que alcanzó Cuba hasta que “llegó el Comandante y mandó a parar”.

Carlos Prío Socarrás: un político controvertido

Su programa de gobierno estuvo orientado a contener la inflación y estimular la agricultura mediante la creación de cooperativas agrícolas

Uva de Aragón: “Si alguien me hubiera dicho que iba a vivir 63 años de exilio me habría reído en su cara”

Entrevista con la escritora y periodista cubana Uva de Aragón

Lo que queda en Cuba de un periódico de la República

‘El País’ espera el mismo destino de otras redacciones prerrevolucionarias

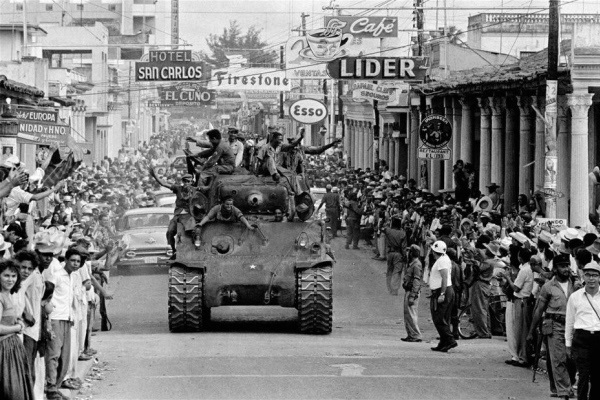

Dos repúblicas, dos tiempos

¿Por qué la república de 1902 iba en tren, y la actual va a pie?

Cuba, ¿logros o malabarismo?

Castro II, como el rey desnudo del relato medieval, sigue atrapado en la vanidad y enroscado en el pasado que ...