MIAMI, Estados Unidos. – La nueva película The Pale Blue Eye, que presenta al escritor estadounidense Edgar Allan Poe como un recluta de excepcional inteligencia en la Academia de West Point, ayudando a un investigador privado en la solución de crímenes misteriosos, me trajo un recuerdo que guardo de Cuba entre finales de los años 60 y comienzos de la década siguiente.

Estoy en la librería habanera Vietnam Heroico, de la calle San Rafael, haciendo cola para comprar la edición nacional de la única novela terminada, precisamente, por Poe: Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Durante esa misma jornada reparé en otro libro de tapa amarilla que los lectores se llevaban con entusiasmo y también lo adquirí. Era la edición de Cien años de soledad publicada por Casa de las Américas.

Creo que tal apego y curiosidad por hechos de cultura me mantuvieron cuerdo en aquella sociedad disparatada y sin destino, donde se hacía fila por libros nuevos, a la vez que el régimen se tomaba la atribución de prohibir aquellos autores inconvenientes para su dogma.

Pero no solo eran títulos llegados clandestinamente de ultramar, como las novelas de Guillermo Cabrera Infante, los que resultaban anatema para el régimen; también algunos libros publicados por las propias editoriales cubanas, que luego resultaron “errores” de profesionales equivocados, o provocadores subrepticios.

Así sucedió con la aparición, dentro la Colección Huracán (Editorial Arte y Literatura), de una trilogía firmada por el autor rumano Panait Istrati. Si mal no recuerdo, se imprimieron Kyra Kyralina y Codine, pero el tercer tomo nunca salió.

La jugada del editor para incluir el libro en la producción de la Editorial Arte y Literatura fue brillante, porque Istrati había sido de filiación comunista, muy ligado a otros escritores franceses admiradores de Stalin, aunque luego manifestara alguna desilusión al conocer sus crímenes.

El pecado de Istrati para la censura cubana, sin embargo, no era de tipo político, sino de índole sexual, porque fue el primer autor rumano en incluir a un personaje homosexual en su novelística.

Hubo un tiempo breve, en los inicios de la dictadura, donde incluso sus más fieles adláteres intelectuales creyeron que la experiencia cubana iba ser diferente a otros comunismos y trataron de practicar la libertad de expresión.

De tal modo, Ambrosio Fornet inauguró la elegante y reveladora colección de libros de bolsillo Cocuyo, con la novela corta Un día en la vida, de Iván Denisovich, donde el protagonista agoniza en un gulag estalinista.

No se formó alharaca con el libro, porque todavía el castrismo no había cerrado filas como satélite de la Unión Soviética, al menos en términos culturales. Pero cuando Alexander Solzhenitsyn cayó en desgracia definitivamente por su grandiosa literatura antitotalitaria, el título publicado por Cocuyo ―casi seguro diseñado por Raúl Martínez― pasó a formar parte de la bibliografía prohibida por el régimen.

En el Instituto Cubano del Libro ―donde trabajé por algunos años― recuerdo haber visto una hermosa edición española de Archipiélago Gulag, estremecedora novela-testimonio de Solzhenitsyn, en la oficina del director Rolando Rodríguez, quien luego se decantaría como el más fiel de los historiadores oficiales de la dictadura.

Tanto él como Alfredo Guevara, Nicolás Guillén, Armando Hart, Roberto Fernández Retamar y otros representantes de la nomenclatura cultural, sí tenían acceso a noticias, libros o películas vedados incluso a servidores de menor categoría.

No pocos de los escritores ―sobre todo europeos― que Fornet incluyó en Cocuyo fueron distanciándose del otrora admirado castrismo, sobre todo después del llamado “Caso Padilla”. Así fue como terminaron engrosando las nóminas de autores prohibidos en Cuba.

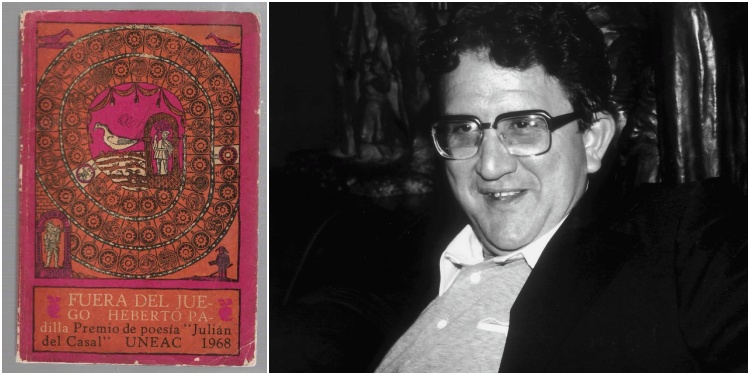

Tanto Heberto Padilla como Delfín Prats ―a quien le acaban de otorgar el Premio Nacional de Literatura―, Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Norberto Fuentes, Lina de Feria, Eduardo Heras León y otros autores cubanos sufrieron el hostigamiento por parte de la policía política, que debía garantizar los resultados de concursos literarios sin conflictos “ideológicos utilizados por el enemigo”; además de evitar que obras incómodas para el régimen fueran publicadas y elogiadas en otros países.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.